정부는 2024. 7. 10. 경제관계장관회의에서 기획재정부, 산업통상자원부, 환경부 등 관계부처 합동으로 ‘사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안(이하 “사용후 배터리 대책”)’을 발표하였습니다(링크).

이번 사용후 배터리 대책은 2023. 12. 13. 발표한 ‘이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안’의 후속조치로, 사용후 배터리 관리체계를 고도화하고 글로벌 통상규제에 국내 배터리 산업이 선제적으로 대응할 수 있도록 마련된 것으로서, 주요 내용은 다음과 같습니다.

|

1.

|

사용후 배터리 산업 육성을 위한 통합법 제정

정부는 2024년 하반기에 사용후 배터리 산업 육성 및 공급망 안정화를 위해 ‘(가칭) 사용후 배터리 산업 육성 및 공급망 안전화 지원에 관한 법률안(이하 “통합법안”)’의 제정과 관계부처 소관 개별법의 개정 등을 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 통합법안에는 ① 배터리 전주기 이력관리 시스템, ② 재생원료 인증제, ③ 전기차 배터리 탈거 전 성능평가, ④ 재제조·재사용 배터리 탑재 제품에 대한 유통전 안전검사 및 사후검사 의무화, ⑤ ‘(가칭) 사용후 배터리 정책위원회’ 신설 등이 포함될 것으로 예상됩니다.

통합법안에는 관계부처의 공동소관으로서 사용후 배터리 산업의 기본체계를 규율하고, 관련 세부 운영사항은 각 관계부처 소관의 개별법 또는 공동고시를 통해 마련될 예정입니다.

|

소관

|

개별 법률

|

규정 사항

|

|

산업통상자원부

|

‘환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률’(“친환경산업법”)

|

유통·재사용사업자 등록, 재생원료 사용인증

|

|

환경부

|

‘전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률’(“전자제품등자원순환법”)

|

재생원료 생산인증

|

|

‘폐기물관리법’

|

재활용사업자 등록

|

|

국토교통부

|

‘자동차관리법’

|

재제조 정의, 재제조사업자 등록, 탈거 전 성능평가, 안전검사

|

|

|

2.

|

배터리 전주기 이력관리 시스템 구축

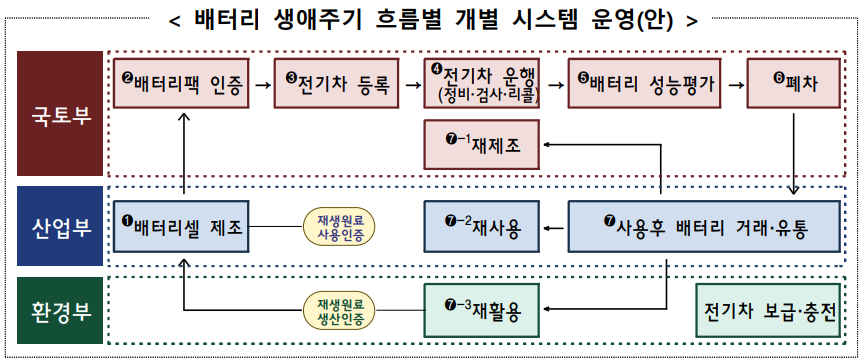

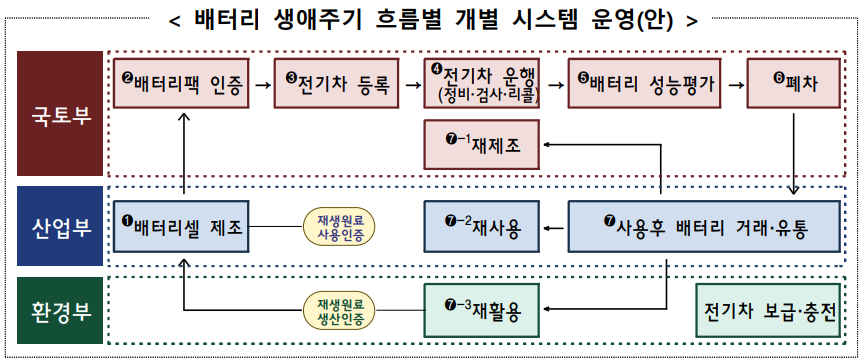

정부는 배터리 제조 시부터 사용후 배터리 순환이용에 이르기까지 전주기에 걸친 정보 관리 및 공유 시스템 구축을 골자로 하여, 올해부터 2026년까지 관계부처별 개별 시스템을 구축하고, 2027년에는 위 각 개별시스템을 연계한 통합포털을 개설할 계획입니다. 이러한 시스템은 수출기업 등 관련 업체에 해외 배터리 규제에 대한 대응과 거래의 투명성 보장을 지원할 것으로 보입니다.

구체적으로 ① 산업통상자원부는 ‘배터리 공급망 데이터 플랫폼’ 및 ‘거래정보 시스템’을, ② 환경부는 ‘전기차 전주기 통합환경정보 시스템’을, ③ 국토교통부는 ‘전기차 배터리 안전인증관리 시스템’을 각 구축하고, 위 시스템 간 호환, 연계방안 등을 마련하기 위해 ‘통합포털 구축 TF’가 운영될 예정입니다.

|

|

3.

|

재생원료 인증제 도입

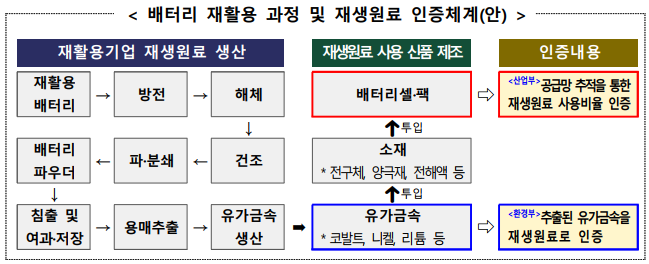

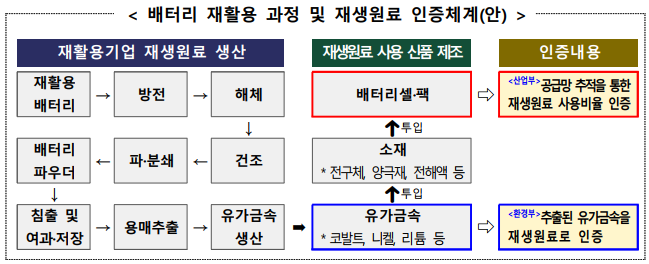

EU가 2031년부터 배터리 생산 시 재활용 원료 사용을 의무화하는 등 해외 배터리 재활용 규제가 강화됨에 따라, 정부는 국내 수출기업의 해외인증 시 예상되는 인증 비용 및 기업 정보 유출 가능성 등의 부담을 완화하고, 사용후 배터리 재활용을 통한 핵심 원자재의 공급망을 안정화하기 위해 전세계적으로 통용되는 인증제도(‘한국형 재생원료 인증제’)를 마련할 계획입니다.

이에 따라 2025년부터 ① 환경부는 재제조·재사용이 어려운 사용후 배터리를 재활용하여 생산된 코발트, 니켈 등을 재생원료로 인증(‘생산인증’)하고, ② 산업통상자원부는 배터리 제조의 공급망 단계를 추적하여 신품 배터리 내 함유된 재생원료의 비율을 확인(‘사용인증’)할 예정입니다.

|

|

4.

|

전기차 배터리 탈거 전 성능평가 도입

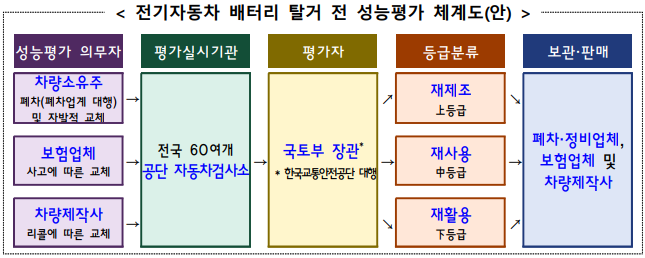

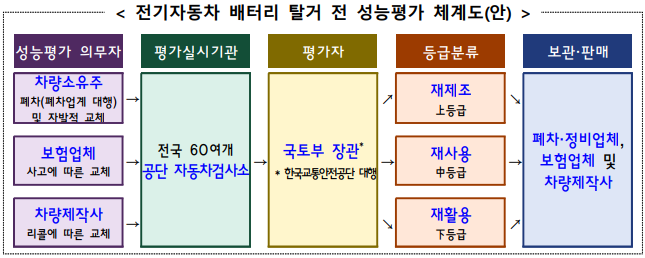

정부는 2027년부터 전기자동차에 탑재된 배터리의 사용이 종료되었을 때, 배터리를 탈거하지 않은 상태로 성능평가를 실시하여 해당 배터리의 재제조·재사용·재활용 등에 관한 등급을 분류하는 제도를 도입할 계획입니다.

특히 전기차 소유주뿐만 아니라 사고 시 보험업체, 리콜 시 차량제작사에 대하여도 전기차 배터리 탈거 전 성능평가 실시에 대한 의무를 부여하고, 성능평가를 통해 배터리의 성능(잔존용량), 안정성(셀전압편차), 이력(정비, 검사 리콜 여부 등)을 기준으로 등급을 분류하여 사용후 배터리를 최대한 활용하고, 나아가 그러한 성능평가 결과를 기반으로 시장가치 판단에도 활용할 수 있을 것으로 보입니다.

|

|

5.

|

사용후 배터리 유통체계 마련

정부는 사용후 배터리의 급증에 대비하여 시장의 공정성 및 안전성 확보를 위한 유통체계를 마련하여 사용후 배터리에 관한 무분별한 유통·활용을 방지할 것임을 강조하였습니다.

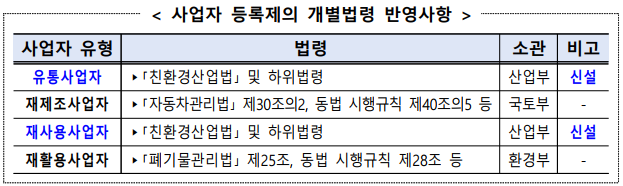

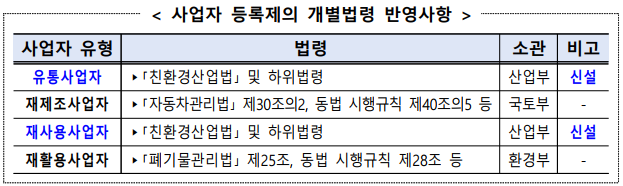

구체적으로, ① 2024년 하반기 중 사용후 배터리에 관한 시세 조작, 거래 상대방에 대한 부당한 차별 등 불공정행위를 방지하기 위해 ‘공정거래 가이드라인’을 마련할 예정이고, ② 아래와 같이 재제조사업자, 유통사업자 및 재사용사업자 등에 대한 사업자 등록을 의무화하여 관련 사업자의 전문성 및 책임성을 확보하며, ③ 2025년 중 사용후 배터리의 안전한 거래·유통을 위해 ‘전기차 폐배터리의 분리·보관 방법에 관한 세부규정(환경부고시)’ 등의 현행 지침을 보완하여 공동고시 형태의 세부 운송·보관기준 등을 마련할 계획입니다.

|

이번 사용후 배터리 대책에 따른 입법 추진계획은 ‘신제품에 재생원료 사용의무 부과(EU)’, ‘전기차 배터리 관리 플랫폼 구축(중국)’ 등 해외 주요국들의 통상규제에 국내 수출기업이 용이하게 대응하도록 하고, 국내 배터리의 전주기 순환관리 체계의 제도적 기반을 구축하게 될 것이라는 점에 큰 의미가 있습니다. 특히, 탈거 전 성능평가는 전기자동차에 탑재된 배터리의 사용이 종료되었을 때 그 배터리의 등급을 신속하게 분류함으로써 사용후 배터리의 순환이용 향상에 기여할 것으로 보입니다. 즉, 전기차 사용후 배터리의 부속품을 교체·수리하여 전기차 배터리로 재조립하거나(재제조), 에너지저장장치(ESS) 등 기타 용도로 재조립(재사용)함을 물론, 소위 블랙 파우더 같은 원료물질을 추출·회수(재활용)하기에 앞서 효율적으로 분류하는 역할을 할 것입니다.

정부는 2030년 전후에는 사용후 배터리가 약 10만개 이상 배출(참고로 2023년 자동차 폐차 대수 약 81만대)될 것으로 전망되는 가운데, 사용후 배터리 관련 기업들은 향후 구체화될 통합법 및 개별법 등의 제정·개정 사항을 면밀히 파악하여 준비할 필요가 있습니다. 특히 사용후 배터리를 재제조하거나(‘자동차관리법’ 제30조의2), 재사용하는 사업자(‘친환경산업법’ 신설 예정), 그리고, 재활용사업자(‘폐기물관리법’ 제25조)는 사전에 아래와 같은 법적 검토를 거친 경영활동이 요구됩니다.

-

첫째, 사용후 배터리 유통 및 활용 과정에서의 강화될 안전기준에 대비하여 사전에 준수사항 이행 대책을 수립할 필요가 있습니다. 최근 화성 리튬전기공장 화재사건 등으로 금수성물질(water reactive chemical)인 리튬에 대한 안전성 관리가 강조되는 만큼, 배터리 분리기준, 운반 보관방법이 상세적으로 구체화될 것으로 예상되므로 법적 리스크가 없도록 준비해야 합니다.

-

둘째, 사용후 배터리 재활용과 관련하여 도입될 재생원료 인증제를 EU의 재활용 원료 사용 비율 규제에 대한 대응은 물론 Scope 3 온실가스 배출량 산정에도 활용할 필요가 있습니다. 환경부는 2024. 3. 26. 전기차 폐배터리 재활용 기업들과 재생원료 인증 시범사업 추진하겠다고 밝혔는데, 재생원료 인증제도는 ‘폐기물관리법’ 제45조에 따른 전산 처리(올바로 시스템)와 연계되어 활용될 것으로 보입니다.

-

셋째, 사용후 배터리가 ‘폐기물관리법’에 따른 폐기물 규제가 적용되는지 여부에 관한 검토가 필요합니다. 이와 관련하여 최근 환경부는 적극행정위원회 의결(2024. 4.)로 블랙 파우더가 재활용기준(유기용매 제거, 이물질 혼합 금지 등)에 해당하는 경우 폐기물 규제로부터 제외하도록 제도를 개선하였습니다. 한편, 전기자동차 폐배터리의 순환이용은 ‘순환경제사회 전환 촉진법’에 따라 지정·고시한 내용을 준수하는 범위에서는 폐기물로 보지 않지만, 수출을 목적으로 하는 경우 ‘폐기물의 국가 간의 이동 및 그 처리에 관한 법률’을 준수하여야 합니다.

이처럼, 탈거전 성능평가를 거친 사용후 배터리가 유통·활용되는 과정에서 안전성 및 재생원료 인증, 폐기물 관리 등의 측면에서 제기되는 다양한 법적 이슈를 지속적으로 파악할 필요가 있습니다.

[영문] Announcement of Plans to Develop Laws, Institutions and Infrastructure to Foster the Used Battery Industry